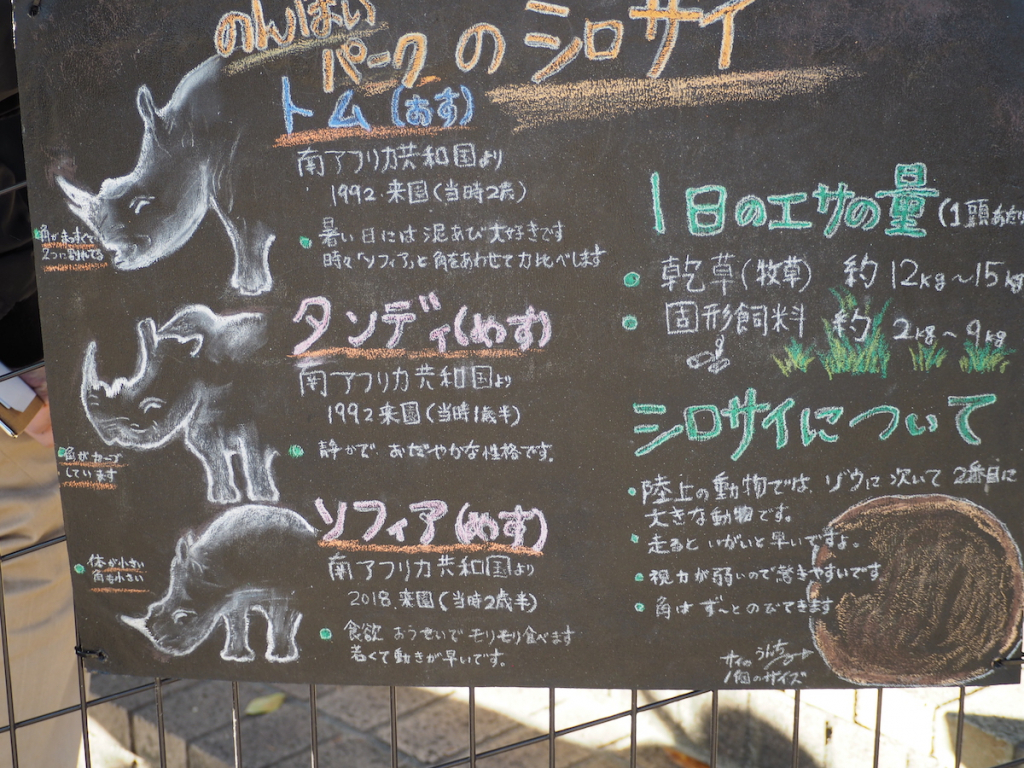

牧草、干し草がメインです。1日に1頭につき12~15キロぐらい食べます。また、栄養補助の目的で草食用のペレット――これは、トウモロコシ、ふすま(麦のから)、小麦粉、ビタミン類、等が入っていますが、これを3.5~9キロ与えています。ご飯は朝にいっぺんにあげることが多いですが、たまに、分量を分けて昼にも与えることがあります。

クスノキの枯れた枝が好物なので、おやつとして、たまに少しあげています。

石を除去して、地面をならしています。また、水はけが良くなるように、地面を少し斜めにしています。そうすると、水と一緒に土も流れてしまうのと、後、糞尿が出るので、衛生管理の面で閉園日に土を補充したりしています。大雨のときなどに、一度に全部(水と土が)流れ出てしまわないように、(端っこの土を盛って)せき止めるようにしています。

以前は(キリンがいるところくらい)草が青々としていたのですが、草を食べてしまったり、後、体重が重くて踏み固めてしまうので、(こんな風に)土だけになってしまいました。

サイは、トイレが決まっていて、いつも放飼場の同じところでしています。それは部屋の中でも同じで、トムだったら壁際で、タンディだったら柵越しで…等、決まっています。だから掃除は楽です(笑)。なので、トイレの場所の支柱が腐ってきてしまうので、下の方をコンクリートで補強しています。

メス同士は仲がいいんですよ。タンディと去年来たソフィアは、最初からケンカもせずに仲良しでした。

ソフィアとトムは初め喧嘩だらけでした。角と角を合わせて、放飼場の中を走り回って…見ている方はヒヤヒヤで(笑)。だから、少しずつ合わせる時間を長くして…一緒に出せるようになるまで時間がかかりました。

オスとメスの喧嘩は、どちらかというと、サイ特有ですね。オスが勝ったら交尾ができます。

シロサイの繁殖は難しくて、国内では約7年繁殖していないんじゃないかな?フンを専門の所に出して、ホルモンを採取して、できるだけチェックしています。発情周期がようやく落ち着いてきたので、そのまま見続けていきたいです。

トムは良い男です。3頭とも人なれしていて穏やかなんですが、その中でも特に穏やかですね。タンディは少し神経質です。ソフィアは、まだ4歳弱なので子供で活発な時なので、おてんばです。しかし、3体とも穏やかなので、イベントでサイタッチ等ができます。

日中寝ていることが多いですが、暗くなると活発になります。野生では昼は暑いので、夜の方が動きやすいんだと思います。なので、ナイトZOOとかはよく動きます。一般的にも、夕方、朝方にご飯をよく食べると聞きます。

サイは視力はよくないのですが、聴力と嗅覚が優れています。ソフィアは僕(飼育員さん)が呼べば来るくらい慣れてくれました。

でも、来たばかりの頃は環境が変化したため(警戒して)、2週間くらいは、柵越しにガンガン向かってきていました。角が削れるくらいガンガンきました。

3頭は基本仲良しです。時々、まぁ、その時々で色々あります(笑)。気が立つというか、身体が塗れたりすると興奮するときがあって。夏の泥浴びの後とか、雨の日は興奮して走ったりします。でも雨の日は下が滑るので、ちょっとヒヤヒヤします。転んで骨折したりすると、体が重い分、命とりになります。土とか砂を入れるのは、滑り止めの意味もあります。

あ、自分です(笑)。基本は担当が書いています。

そうそう、書き直してあげないといけないんですよね。

トムの角は(これ以上ひどくならないように)ヤスリをかけてあげようとしたんですが、すごく嫌がりました。だから、今のところはそのままにしています。今後、根元まで割れないようにしないといけないです。

工事に時間がかかるので、予定はないですね。広げられる場所もないので…。

赤ちゃんが生まれても、広くはならないですね~。

赤ちゃんが生まれるまで500日、2年弱かかるんです。だから早く生まれてほしいですね。トムの性格が穏やかなので、うまくいくんじゃないかと期待しています。

泥浴びした後とかは走ります。大体30キロぐらいで走ります。原付ぐらい早いです。

初めて会わせた時とかは、追いかけっこみたいに走っていました。今は慣れたので、追いかけっこみたいにして走ることはないですが、真上をヘリコプターが飛んだりすると、走ることがあります。

大きなトラブルもなくソフィアちゃんが輪に加わり、のんびり3頭で暮らしているようです。繁殖においてはオスの性格が重要なようで、穏やかなトム君ならば期待大だとか!うまくいくとよいですね。

このたびは貴重なお話をたくさん聞かせてくださりありがとうございました!

インタビュー日:2019年12月12日(木)